央视权威发布:歼-35超材料技术首亮相,实力远超预期!

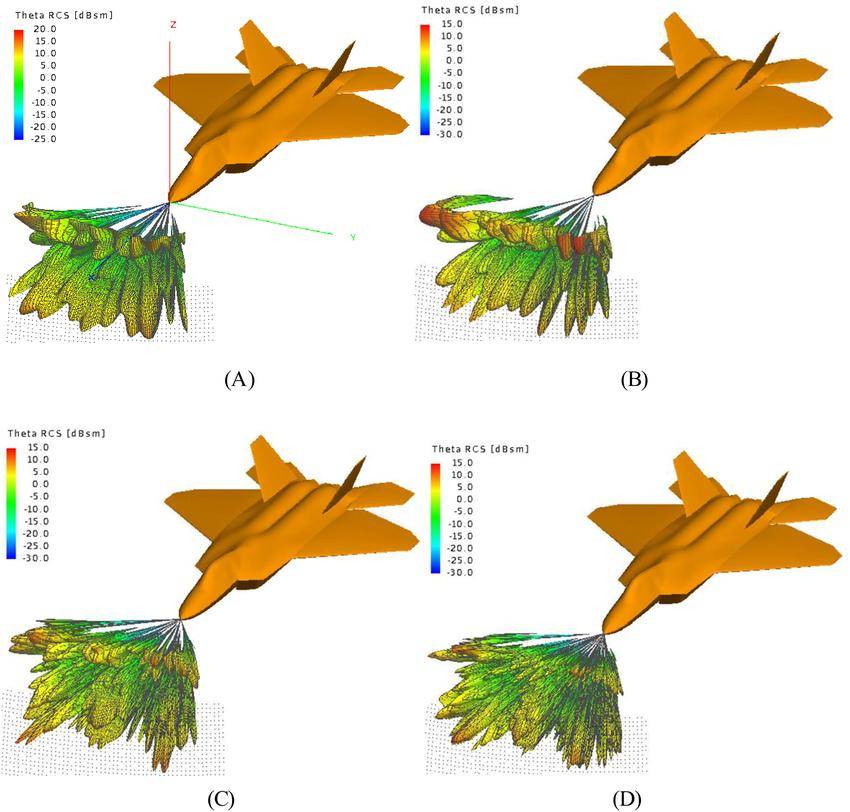

近日,中国的《军情时间到》栏目在央视的一次播出中,掀开了对隐身战斗机歼-35全新认知的序幕。这架被认为是“黑科技”代表的战斗机,不仅在外形设计上表现出色,更凭借独特的“超材料技术”在隐身性能上达到了前所未有的高度。节目中提到,歼-35的雷达反射截面积(RCS)小于人的手掌,这一极具震撼力的比喻,引发了广泛关注。

对于这个数据,如果我们大胆推测一下,成年人手掌的面积大约为0.02平方米,而这一数字意味着,歼-35在雷达探测中几乎和一只小鸟无异。那么,这究竟意味着什么?当我们把这个参数与美国最先进的隐身战机F-22进行比较时,差距显得尤为明显:歼-35的RCS是F-22的1/25。在电子战日益重要的现代空战中,这种数值差异可能直接影响生死。

长期以来,军事爱好者和专家们都认为F-22的隐身能力无与伦比,甚至有人称其RCS只有0.001平方米。然而,真相却表明F-22的真实雷达截面积更接近0.5平方米,相当于九个篮球的合并体积。这一误读的背后,是公众对复杂技术参数理解上的局限。而此时,歼-35的高管们却选择了勇敢地将自己的隐身参数公之于众,显示出中国在隐身技术上的自信与成长。

当我们进一步分析雷达探测原理,可以发现RCS的降低会对探测有效距离产生显著影响。根据电磁波传播原理,如果一架能够在150公里外被F-22探测到的雷达面对歼-35时,其有效探测距离将缩减至约67公里。这不仅是简单的数字游戏,而是实战中数十公里的生死距离,极有可能让歼-35在敌人未能发现的情况下完成锁定并发射导弹。

如果说隐身性能的革命性提升源于数据上的比较,那么核心的技术支撑则来自于“超材料”。这种材料不仅在军事领域引领了一场新的技术革命,也为战斗机的设计理念带来了翻天覆地的变化。传统的隐身涂层主要依靠吸收雷达波,而超材料则通过主动导引电磁波绕过目标,实现一种全新的“结构隐身”。这让歼-35在隐身效果上大幅提升,并突破了以往依赖外观设计的局限。

展开全文

此外,超材料的耐用性和稳定性,使得歼-35在维护成本上具有明显优势。传统隐身涂层易老化,需定期替换,费用高昂,而超材料则大大降低了维护频率,提升了战机的作战可持续性。可以大胆推测,歼-35战斗机的关键部位已经深度集成了超材料,这一切都不是纸上谈兵,而是多个技术领域共同积累的结果。

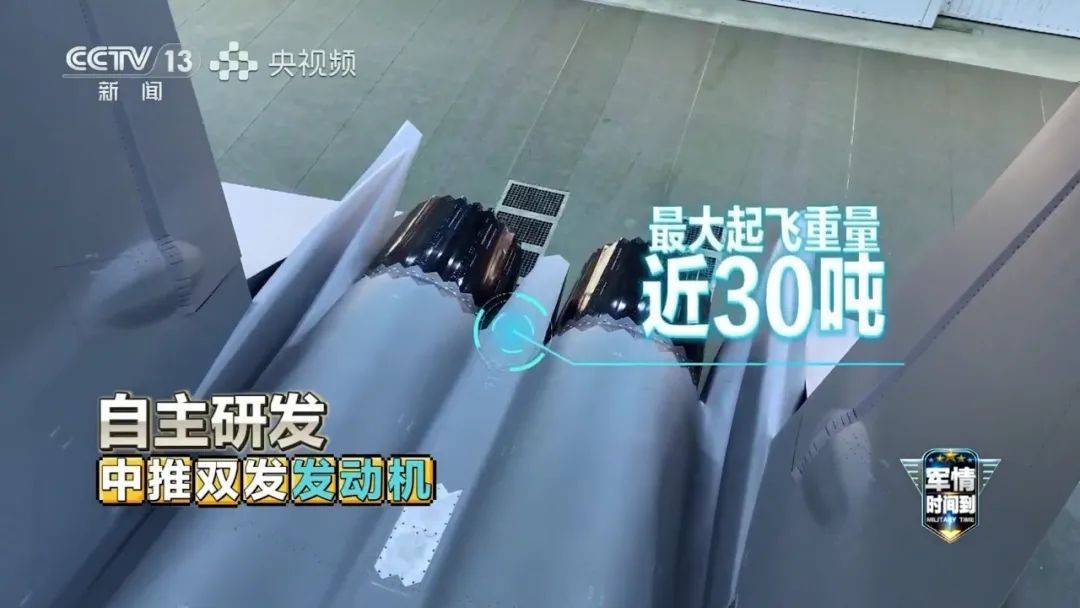

除了隐身效果的质变之外,歼-35的其他性能同样值得关注。官方透露,歼-35的最大起飞重量接近30吨,海军版更是超过32吨,实际尺寸已接近美军重型舰载机F-35C。这意味着,歼-35除了具备优异的隐身能力,还拥有更大的载荷能力和升级空间,未来可能搭载激光武器、电子吊舱等先进装备,进一步增强综合战斗能力。

歼-35不仅倾向于空中战斗,还将信息战理念融入其设计中。配备的有源相控阵雷达和全数字航电系统,使其具备了成为“体系战”的核心节点的能力。现代战争强调协同作战,歼-35能够与预警机、无人机等平台实时联动,形成全面的空中作战网络,这在信息化战争中无疑是一个极大的优势。

对于中国来说,歼-35的问世标志着海军航空力量的突破。过去依赖的歼-15战机面临隐身和电子战能力的不足,而歼-35舰载型的服役,不仅填补了这一空白,更打破了美军在亚太地区的“隐身垄断”。这无疑将提升中国航母的综合作战能力,让国内外对中国航空力量的认知发生质变。

歼-35的出现不仅是一款战机的问世,更是一个隐身时代的开启。当“看得见但难以锁定”变成“根本看不见”,中国的军事科技实力也随之展现出前所未有的底气。

未来的战场将不再是单纯的武器较量,而是科技与智慧的博弈。随着超材料在红外、光学,甚至声音隐身领域的扩展,空战的反制手段将面临全新的挑战。在此背景下,歼-35向世界宣告了一个“看不见却更强大”的空中力量时代即将来临。而这一切,正是中国在新材料、电磁控制与高端制造领域多年努力的成果。在技术不断更新迭代的环境中,谁又能想象,未来的战争将会如何演变?

评论